Борис Попов

Красный бант

Повесть

ЗАПАДНОСИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСК 1974

Найденное детство

(от автора)

По бору, примыкавшему к окраине большого сибирского города, шел седой человек. Он часто останавливался, подолгу вглядывался то в сосны, то в укатанные мотоциклами тропки. Пройдет по какой-нибудь дорожке метров полсотни, а потом свернет в сторону и по соседней идет обратно.

Странного пешехода заметили ребята, гонявшие футбол на лесной поляне. На грибника не похож: ни посошка, ни лукошка или хотя бы нейлонового мешочка. К тому же в сухом бору нет ни единого, даже червивого грибка. Кто-кто, а они уж знали это очень хорошо.

— Вы что-нибудь тут оставили? Ищете?

Седой человек вздрогнул от неожиданных мальчишечьих вопросов.

— Угадали, ребята. Ищу.,,

— Может быть, вам помочь? Вы только скажите, что ищете, а мы сейчас в цепочку и...

—> Спасибо, ребятки. Но вряд ли вы и цепочкой поможете. Детство тут оставлено..,

— Детство? Чье? Какое?

•— Свое. А какое — рассказ длинный-

— А вы расскажите нам хоть немножко, хоть и не все.

Седой человек задумался.

Он снова поискал что-то глазами, потом подошел к старому, почерневшему широкому пню и сел на него. 'Ребята уселись вокруг. И пошел рассказ-разговор:

о том, что эта поляна — остаток когда-то шумного и зимой и летом борового тракта, по которому вереницами шли конные обозы;

о том, что в бору уже нет ни одной сосны из тех. на которые он лазил, и даже пней от них, вроде вот этого,

что под ним,—-раз, два и обчелся, а стоят другие сосны — лет по 50—60, его сверстницы;

о том, что нет уже и пригородной заимки, и стоявшего недалеко от речки отцовского дома с огородом,— протянулись на этом месте новые городские кварталы.

Потерялись следы детства. Стерли их годы. А воспоминания живут. Не стираются.

...Вот он и его друзья — еще мальчишки. Такие же, как сейчас, слушающие его и задающие настырные вопросы.

Мальчишки-то во все времена, хоть и сто лет назад, хоть и через сто лет вперед, все равно были и будут мальчишками.

Меняется жизнь вокруг,-приходят новые понята, интересы, увлечения, игры, а мальчишки остаются. мальчишками.

Терпеть не могут слова «нельзя».

Уважают силу, ловкость и храбрость, прямоту а находчивость, уменье дружить и держать свое слово.

Презирают трусость, фискальство, заносчивость, жадность.

Во времена его детства летом главной игрой были забытые теперь бабки. Зимой — железные коньки вызывали зависть. Большинство-то каталось на деревянпых колодках-лодочках, привязанных к пимам верееками на закрутках. Но это не мешало устраивать бега на скорость и часами носиться по накатанному тракту, цепляться специально сделанными палками-крюками за сани обозников и с визгом увертываться от их кнутов. Не брал мальчишек ни мороз, ни ветер, хоть у многих и выпирали из рваненьких штанов голые, посиневшие коленки.

Вершина счастья и гордости летом и зимой — проехать верхом на коне. Конечно, без седла — охлюпкой. Сокровенная высшая мечта — стать шофером. Вот тогда уж можно будет сколько хочешь ездить на автомобилях. Только что появилось в городе тогда это чудо...

Теперь все другое... Сравнивать трудно с тем, что было.

Игры — футбол и хоккей.

И не такая уж несбыточная мечта даже школа космонавтов.

А вот он помнит время, когда был еще царь. Император. «Самодержец всея Руси». И портреты его помнит: такой щупленький, с рыжей бородкой, завернутый в горностаевую мантию, похожую на белое одеяло с черными хвостиками. Помнит и то, как в феврале семнадцатого года в городе жгли эти портреты, а с подъездов учреждений и магазинов сковыривали и ломали царские гербы — двуглавых орлов.

И самую первую свободную первомайскую демонстрацию тоже помнит. И как на нее рабочие — железнодорожники, пимокаты и овчинники — вышли с лозунгом «Вся власть Советам!». А на другой год летом против новой, Советской власти восстали белые, контрреволюционеры, и Сибирью стал править царский адмирал Колчак и его приспешники.

Колчаковщину, ее начало, кровавый режим и бесславный конец помнит особенно ясно. Ведь он и его друзья были тогда мальчишками и часто видели даже такое, чего не замечали взрослые. Они не меньше своих отцов и матерей ненавидели карателей-колчаковцев и тоже не хотели сидеть сложа руки, а стремились что-то делать. И, может, не всегда так, как нужно, но все же делали...

Ребята гурьбой проводили седого человека до края бора. На прощанье они махали ему руками и кричали:

— А все-таки мы помогли, да? Вы ведь, хоть и не всё, а нашли! Думаете, не поняли — кто вы? Напишите об этом книжку!

Седой человек в ответ махал им шляпой, а сам думал: «Может, и вправду взяться?»

Так родился замысел этой маленькой повести..

Шишка контрику

Когда Алешка с кузовком в руке прибежал из Гулыбинки в станционный поселок и, запыхавшись, остановился у домика Гуриных, Андрейка сидел на крыльце и угрюмо строгал рогатку для праща. Даже поздоровался нехотя.

— Мать дома?

— Ушла. Передачу понесла.

Алешка с досады ударил пяткой о землю.

— Зря целых три версты взапых бежал! Куда ж теперь мне это девать? — и покрутил кузовком.

— А что там у тебя?

— Бабушка шанежек напекла да еще чего-то настряпала, а мама разбудила: «Отнеси-ка бегом к тете Зине для Тимофея Максимыча». Ну, я и понесся! Может, еще успеем. Ты там все знаешь.

Андрей насупился:

— Мне теперь туда нельзя. — Это почему?

— Вчера около тюрьмы в одного контрика из праща саданул, ну и...— Он со злостью плюнул под ноги.— Резины жалко. Красная была. Натяжливая.

— У меня есть. Осталась. Может, и вырежем.

— Ну?! — Друг повеселел.

— Как было-то, расскажи.

Андрейка снова нахохлился, как воробей зимой:

— А чего рассказывать?.. Надавали... Тетки... которые в очереди. Да мать еще. И дома добавила. А пращ

6 в печке сожгла.

— Это почему же? В контрика запулил, а свои всыпали.

У Андрейки покраснели уши. Он вскочил:

— Почему, почему?! Так мне, дураку, и надо! Теперь голодный останется!

Алешка тоже вскочил:

— Не ори! Кто голодный?

Андрейка как-то сразу остыл и с трудом выговорил:

— Батя. А с ним и другие... Всех, кто с передачами, разогнали.

Алешке стало стыдно за то, что так некстати накричал на друга, и он, смотря в сторону, спросил:

— Ты по порядку можешь? Тогда говори все. А произошло это все так.

...Было сумеречное утро. Моросил противный дождик. А напротив задних ворот городской тюрьмы накапливалась толпа женщин с кошелками и узелками в руках. Узелки и кошелки называются — «передача». Близко к воротам подходить нельзя. Сразу же с вышек над двухсаженным забором с натянутой поверху щетинистой проволокой выставят винтовки караульные солдаты и закричат: «Осади на сорок шагов! Пули захотели?!»

Женщины терпеливо ждали. Мокли, дрогли, а ждали, когда рядом с воротами откроется боковая дверка, в которую можно будет передать, что принесли для мужей, братьев, товарищей — тех, кто там, за колючей оградой.

Когда откроют дверку? Через час? Через три? Никто не знает. Вместе со всеми ждали Андрейка и его мать. Женщины жались друг к другу. Будто подпирали плечо плечом. А глаза у всех смотрели туда, выше забора, на окна тюрьмы...

Андрейка тоже вместе со всеми смотрел и смотрел на решетки. Ведь где-то в этом кругом запечатанном доме —отец. И сидит он в нем не зато, что кого-то убил

или еще за что-нибудь плохое, а потому, что большевик. Красный. Он всегда и всюду говорил людям правду,

Совсем недавно, пока город не захватили белогвардейцы, отец был членом городского Совдепа*. Его, Тимофея Турина, уважали все рабочие — железнодорожники станции: такие же, как он, машинисты паровозов, деповцы, смазчики, стрелочники. Приходили к ним в дом, о чем-то горячо спорили, но когда начинал говорить отец, успокаивались и внимательно слушали, И Андрейка гордился отцом, А вот на тебе! Посадили беляки в тюрьму, морят голодом. Тут делать что-то надо, действовать! Но пока рождались только одни мечты: вдруг поднимаются все рабочие, все отцовские товарищи, с винтовками и красными флагами идут громить ненавистную тюрьму, а с ними и Андрейка. Он первый срывает замок с железных дверей, распахивает их и кричит: «Батя, выходи!»

...А дождь все моросил и моросил. И совсем вымокли и мать, и все женщины, да и сам Андрейка, Только к полудню, когда рассеялись тучи, открылась, наконец, тюремная калитка и из нее высунулся один из тюремщиков:

— Которые с передачами —подходи.

Мать в очереди стояла близко, но сдать кошелку ей не пришлось,

На улице, против тюрьмы, откуда-то шедший взвод солдат встретился с черной пролеткой, в которой сидел , щуплый офицер, куражливо размахивавший в разные стороны стеком — тросточкой с кожаной петелькой на конце.

— Ч-что з-за часть?

С обочины дороги к пролетке подскочил старший солдат — грузный унтер, вытянулся и взял под козы» рек:

8 * Совета рабочих и крестьянских депутатов.

— Взвод особой роты, согласно приказу прибыл к месту назначения для несения внутренней и внешней службы.

Офицер закивал головой:

— Одобр-ряю! Пр-равильно! Действуйте и по внутренней и п-по внешней!

По очереди пробежали тихие слова: «Конвойники пришли... значит, брать будут кого-то...»

Офицер повернулся и ткнул стеком в сторону людей около тюремной калитки:

— А эт-то что за сер-рые тени? Унтер отрапортовал:

— Жены и родственники. Питание сидящим...

— П-понятно.— И офицер под гоготок конвойников обратился к очереди:—Что, мокр-рые кур-рицы, боль-шевичков своих, совдеповцев, подкармливать пришли? Щей-то наварили, да поостыли они, наверное, а? Ничего, усп-покойтесь! Скоро отдохнете — варить будет нек-кому!

Вот тогда Андрейка и не вытерпел. Он выхватил рогатку, и красная резина сработала точно. Офицер схватился за скулу и с перепугу было заверещал:

— Стре-ляют!! — Но тут же, хоть и был пьян, заорал по-командирски: — Р-разогнать эту свору! — Хлестнул стеком по спине кучера, и пролетка рванулась по улице. Конвойные бросились на очередь и растолкали ее прикладами.

За углом Андрейке перепало от женщин, а от матери больше всего.

Передачи принимать перестали. И когда теперь снова начнуть принимать — никто не скажет.

...Алешка потолкал пальцем кузовок и сожалеюще протянул:

— Зачерствеют шанежки.— А потом, чтобы как-то успокоить друга и отвлечь от тяжелых мыслей, предложил:— Сходим на станцию, к вокзалу.

-— А что там делать? Поездов не видели?

— Ну, тогда давай на Сенной сбегаем. Андрейка немного оживился: — На Сенной? Пошли.

Балалайка без струны

Сенной, или, как его называв ли по-другому, Конный базар,^-одно из самых шумных мест в городе.

Летом сеном не торгуют, и половину площади занимают цирковые балаганы и карусели. Остальная часть и на лето остается для разномастных лошадей, для суетливых, горячих цыган в бархатных жилетках и перекупщиков— широкобородых конных прасолов со шныряющими глазами.

Алешка и Андрейка сразу окунулись в разноголосый базарный шум и галдеж. Из двух приземистых трактиров — маслянинского и карповского,— перекрикивая друг друга, высовывались в окна пестро-цветастые трубы граммофонов.

Из маслянинского окна труба хрипло подвывала!

...Умер бедняга в больнице военной, Долго родимый страдал...

А карповский граммофон выбрасывал наперекор маслянинскому разухабистые слова другой песни:

Е-ехал на ярмарку ухарь-купец, У-ухарь-купец, молодой удалец!

На помосте у циркового балагана стоял зазывала— парень в ярко-желтой рубахе. Он азартно бренчал на балалайке и, подмигивая народу, не хуже граммофона пел забавную песню о комаре. Возгордившийся комар, как ни зудил, как ни думал, что он главнее 10 всех, a.., N

Поднялася шуря-буря,

Комарика с дуба сдула. Пал!

Алешка толкнул друга под бок:

— Сходим на Конную. А потом к карусельщикам — наниматься. Идет?

Наниматься к карусельщикам значило попроситься помочь покрутить карусель. Работа трудная. В самом центре карусели, завешанном со всех сторон пестрым ситцем,— тумба. В нее воткнуты поперечные палки. Вот и нужно изо всех силенок налечь на поперечины и крутить тумбу, тогда и завертится карусель со всеми деревянными коняшками и сиденьями-корзинками. Крутить надо вначале не спеша, потом быстрее и быстрее, до пота. Зато час покрутишь, а два раза сам прокатишься. Выбирай любое место.

Ребята прошли на Конную. Ни одного примечательного коня не было. И они просто стали ходить между всякими саврасками, гнедками и рыжками. И удивлялись: лошадей совсем немного, никто не торгуется, не хлопают ладонь об ладонь продавцы и покупатели. Цыгане шумят, прасолы посмеиваются, а с базара коней почти никто не уводит. Почему? Алеша и Андрейка прислушались к разговору двух мужиков.

— Стало быть, успел, тоже привел?

— Увернулся. Всяко прикидывал. Хучь не зима, а по нонешним временам решил — продать. Все одно заберут и замест мерина квиток, значит, в руки: мобилизован для геройской белой армии.

— А по домашности теперь как же?

^— Осталось еще два незавидных, поди, на них глаза не разбегутся. Вот и буду изворачиваться.

— А на одном из незавидных с берданкой маленько подале от всяких глазастых благородиев податься не.думал?

— Всему свой черед.

Мужики задымили махоркой.

— Покупателей тоже нонче не стало.

— В хозяйство счас кто покупать будет? Этакая же судьбина ждет. А прасолы цену сбивают. Учуяли.

— Н-да, жи-исть пошла! Видать, остается в одну сторону глядеть.

— Выходит, что так.

В какую сторону решили смотреть мужики? Надо бы дослушать, но помешал веселый шум.

Молодой цыган с кудрявой порослью на подбородке, поблескивая озорными угольками глаз, сжал недоуздок у тощей лошаденки и, вроде ненароком подбадривая ее бичом под брюхо, выкрикивал:

— Подходи, налетай! Не конь — огонь! Не сопата, не горбата, животом не надорвата.

Лошаденка отмахивалась хвостом и не хотела вести себя по-огневому. Стоящие вокруг мужики посмеивались. Цыган ярче засверкал глазами и уже вполголоса таинственно сообщил:

— Один бок в масти белым отливает, другой красным. Купишь коня — куда хочешь поворачивай, все равно хозяину служить будет.

Мужики, одобрительно переглядываясь, хохотали:

— Ну мастак! Нашел вить на чем сыграть!

На Конной площади больше ничего интересного не было. Алешка с Андрейкой пошли к карусельщикам. По пути задержались у палаточного навеса старого знакомого — фотографа «пятиминутки» Елизарыча. Своим огромным черным ящиком на треноге он «снимал на карточку под кого хочешь»: черкеса или узбека, купца или форменного «господина», боярыню или «цветок в сердце». Цветок делался просто: на шаг от стенки вешалась мешковина с нарисованным сердцем и растущей из него ромашкой. В ромашке — дырка. Желающие— больше девки и молодые бабы — заходили за мешковину и высовывали в дырку лицо. Елизарыч грозно рычал: «Замри! Не мигай.» А через несколько минут отдавал снявшейся «ромашку» с выпученными,

испуганными глазами. Для «черкесов», «боярынь», «узбеков» и для других тут же на проволоке висели на выбор костюмы и различные уборы —черкеска с газырями, кинжалы, сарафаны и бусы, полосатый халат, чалма, трость с набалдашником, соломенная шляпа и форменная фуражка, Рядом стояло большое зеркало, около которого одевались и прихорашивались.

Ребятишек Елизарыч любил, никогда не гнал и разрешал вертеться около фотографии «для народности», только чтобы не мешали и не совались под руку.

А приходам Андрейки и Алешки даже бывал рад. Андрейке — потому что он «железнодорожного рода»» а Елизарыч сам до начала германской войны был же лезнодорожником и работал с Тимофеем Максимовичем в одном депо. Алешке же — как сыну однополчанина, ротного фельдшера, который хоть и сам пострадал, а спас ему жизнь.

«Тимофея Максимыча не взяли как машиниста паровозного: грузы к фронту возить надо было,— рассказывал Елизарыч.— А нас-то с Дмитрием Палычем чуток не в один день забрили. И его-то, хоть и фершал, да еще и путейский, ни в какой санитарный поезд не определили, а напрямки в маршевый полк. Видать, не зазря. Не дюже он к царю приверженность имел. Попали мы с ним даже в одну роту. Меня, в аккурат, по боевитости натуры, в разведку зачислили. Дают нам задание-—взять языка. Ну, пошли. Проползли. Взяли у них одного дурошлепа, хоть и цукфирна, унтера по-нашему. А вобрат двинулись, на ничейной полосе — накрыли. Всех побили и цукфирна вместе. Один я еле живой. Лежу, маюсь, память терять стал. Вдруг чую»— кто-то дергает. А это, Алеха, папаша твой на себе волоком меня тащит. «Ничего,—говорит,-—терпи, земляк! Живой останешься — будешь знать, как попусту за царя-батюшку солдаты кровь льют». Сам на выручку двинулся. А тут как германец из гранатомета ша-арах! И граната в аккурат рядом с нами. Мне еще в бок добавили, и Палыча крепко покорежило. Так он от меня не отвалился, ни тебе ни в какую. Тоже чуть жив, а до окопа все ж доволок. Потом в госпитале вместе штопали. И выписались чуть не враз. Списали обоих вчистую. Приехали домой. А в депо я уже не гож. Опять же спасибо Палычу. Он и надоумил насчет базарной фотографии: «Мужик,— говорит,— ты смекалистый. Нрава веселого. А с негативами, реактивами разберешься». Ну, я и определился».

Вот почему и сейчас Елизарыч, увидев дружков, хоть и был занят,— усаживал очередную «боярыню», весело им подмигнул и приветливо махнул рукой.

Андрейка и Алешка стали крутиться сзади парня, натягивающего на себя перед зеркалом черкеску, и начали показывать ему языки. Парень сделал вид, что не замечает их, и пошел становиться «под Казбек» — намалеванную на мешковине гору с белой вершиной. Дружки остались перед зеркалом одни. И тут, в который уж раз, опять удивились, как же они здорово друг на друга похожи. Недаром их часто принимают за братьев. Одинаковые карие глаза, курносые веснушчатые задиристые носы. У обоих плотные широкие передние зубы, а из-под кепок торчат вихорки темных волос. И рост одинаковый. Только Алексей поплечистей.

«От дружбы!» — так они еще в раннем детстве решили— вот почему похожи. И ребята уже друг другу скорчили рожи и высунули языки.

В зеркале мелькнул стаскивающий черкеску парень, а потом над ним возникло, с лукавым прищуром глаз из-под мохнатых бровей, сухое и скуластое лицо Елизарыча:

— Рожи корчите? А почему у Андрейки вроде бы левая щека не в ту сторону косит, а?

Ребята сразу сжались и втянули языки. Откуда Елизарыч мог так сразу угадать, что Андрейке трудно делать обезьяньи рожицы и строит он их совсем не от веселья, а опять же только «от дружбы».

А Елизарыч не отставал.

— Ну-ка, говори: что приключилось?

Андрейка насупился и отошел в сторону, а Алешка скороговоркой, полушепотом все выложил Елизарычу.

У фотографа сошлись над переносицей кустистые брови:

— По-онят-но! Иди-ка, Андрей, сюда. Ты не кисни. Тут, брат, дело такое... Рабочий характер показал — это неплохо. А что Федоровна тебе зад надрала — тоже верно. Сам вроде понимаешь, за что. А если понимаешь, то теперь, раньше чем что сделать, думать будешь.

До карусельщиков друзья так и не дошли.

На задней стене маслянинского трактира висел надорванный лист серо-зеленой бумаги. Перед ним, пошатываясь, стоял молодой мужик, а пожилой его уговаривал:

— Ну чего тебе приказ этот дался? Пойдем.

— Не-ет, погоди,— упирался молодой.— Ты мне объясни.

Ребята просунули между ними головы. На бумаге, вверху, крупными буквами было напечатано:

«ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ АДМИРАЛ А. В. КОЛЧАК ПРИКАЗАЛ:

КОНСКИЙ СОСТАВ...

А что приказал насчет «конского состава», непонятно.' Дальше весь приказ был густо замазан навозом, и только в самом низу осталось: «...июля 1919 года».

— А ты объясни,— продолжал спорить молодой: — ежели «верховный», значит приказ сполнять надо, а тут — pa-раз! И весь его приказ назьмом к шуту,,.. Это как понять, а?

Старший оглянулся и зашипел на парняг

— Ты что мелешь?! В тюрьму захотел? Андрейка при упоминании тюрьмы сразу опять поскучнел:

— Хватит, погуляли.

Базар продолжал шуметь.

Алешка с Андрейкой, как и все мальчишки, любили его многоголосые переливы, будто кто-то играл на огромной балалайке. Но чуткие мальчишечьи уши улавливали: звучит-то площадь по-балалаечному, а как-то не так, как всегда. Будто лопнула одна из трех струн. И тренькает вроде громко, весело, с переборами, а все-таки только на двух.

Расставаясь, Алешка напомнил:

— Пускай тетя Зина, если завтра пойдет, про шанежки не забудет. А ты за резиной приходи.— И добавил:— Только приходи пораньше. Я Федьку Косола-пика снова вызывал. Если он своего вызывальщика пришлет, завтра и сразимся.

— А ты очень-то не чемпионь. Федька тебя в пух расколошматил, как яичко облупил, а снова лезешь?

— Потому и лезу. Еще посмотрим, из кого последний пух вылетит! Приходи,

Суворовский удар

С незапамятных времен у мальчишек самой большой ценностью были бабки. Для красоты их окрашивали в разные цвета, а особенно крупные сверлили, заливали свинцом или баббитом, и получались «панки». Считали бабки «гнездами», то есть парами, а панок шел за три, четыре, а то и за пять гнезд. Бабки покупали и продавали за деньги, на них выменивали голубей, пугачи, ножи.

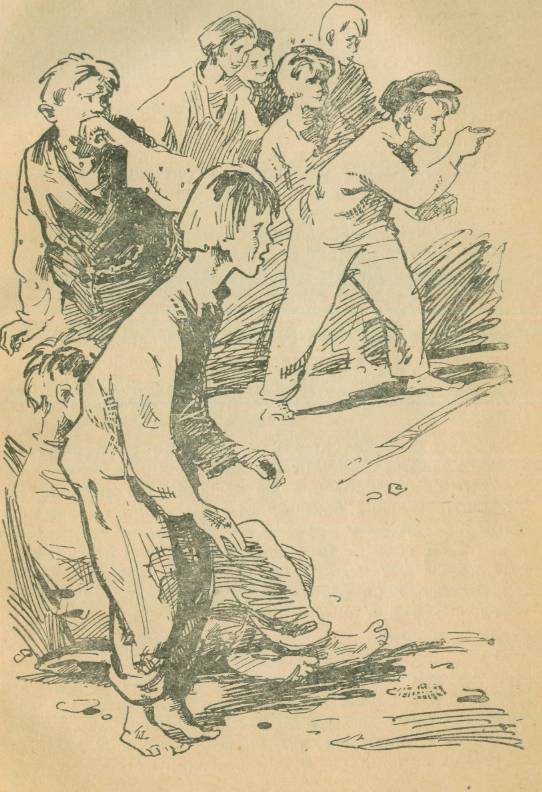

Основных игр в бабки было три: сачки, конорост и кон. Уважающие себя бабочники, хоть и сами с них начинали, в сачки не играли и относились к ним свысока: малышечья забава. Подумаешь, игра! Соберутся в круг с пяток пацанов, бросают по очереди с вывертом

бабки с ладоней и смотрят, как они лягут на землю. Ляжет бабка на спинку —кричат: «кыра!», на бок — «лозь!». Станет горбом вверх — «сака!». У кого «сака», тому первому и выбивать «кыр» и «лозей». Тут большого уменья не надо. Попадать-то в какую-нибудь «кыру» приходится чуть не под самым носом, за один— два шага.

Другое дело — «конорост». Это уже посложнее. Каждый играющий выставляет по гнезду, одно за другим, а в сторонке полувкапывают в землю вроде как командира — крупную бабку. Бьют не ближе чем на пять шагов. Лучшая бита — увесистый, налитый свинцом панок. Трахнет кто им по бабкам — сколько сбил, столько и собирай, а если главного сшиб — все бабки твои. Ну, а коль промазал, выставляй в хвост «коноросту» свое еще одно гнездо.

Высший класс игры — кон. Бабки ставятся в плотную шеренгу, а на отшибе, на той же линии, втискивают чуть не до макушки самую кряжистую. Расстояние от черты до кона уже не меньше чем шагов десять, а то и пятнадцать. Тут для бит нужны были не панки, а плитки, скользящие по земле, как камешки, когда их швыряют по воде, чтобы делать «блинчики». Хорошая плитка, удобная для руки и подходящая по весу, для бабочника-коновика все равно что для охотника ружье. Галечные плитки — голыши особенно не ценились. Зато железные «уточки», «кругляши» и «лодочки», сделанные из кусков колесных шин, береглись, как самая большая драгоценность. Их округляли на точилах, шлифовали до блеска кирпичной крошкой.

Били плитками по кону двумя способами: щучкой и внахлест. Щучкой плитка скользила вплотную по земле и, заторможенная, вламывалась в бабочный строй. Такой способ был малорискованным, но и большого урона не наносил. Нахлест применяли уверенные в себе игроки — «меткачи». Плитка тогда взвивалась по воздуху и врезалась с налету в строй. Бабки, как от взрыва, с треском разбрызгивались веером вверх! Высшим позором в нахлесте был «перехлест», когда плитка падала за бабочный строй. Горечь промаха заключалась не в том, что нужно было подставить к строю два гнезда проигранных бабок, а в обиде, когда вокруг все мальчишки начинали хором выкрикивать:

Перехлест! Перехлест! Собирайся на погост. Не умеешь— не берись, К кону кырой повернись!

Бабочники — народ прямой и судят строго. Вот этого приговора и побаивались многие игроки. Лучше уж щучки пускать: вернее и неубыточно. Таких в насмешку называли «щучниками».

Отец Алешки терпеть не мог мальчишек-голубятников, называл их пустоголовыми махальщиками, а бабки одобрял. Когда мать начинала возмущаться, что какие-то железки и бабки она уже стала находить у Алешки под подушкой и не пора ли прекратить эту дурь, отец топорщил усы:

— Дури нет. Сам Суворов в бабки играл. Даже свой удар у него был — «врезь и наповал»!

— Рассказывай сказки.

— Все точно. Историю, Аннушка, читать надо. Бабки— игра честная. Для мальчишек даже нужная. Вырабатывает глазомер. Характер. Укрепляет нервную систему. А под подушкой хранит, значит — дороги. Наверное, панки и плитки. Не вздумай выбросить.

А в редкий свободный час уводил сына на песчаную чистинку, в дальний угол ограды, и требовал:

— Ну-ка, покажи, чего достиг.

Алешка расставлял бабочный строй и начинал показывать. Отец делал замечания.

— Руку держи дальше. Не суй плитку к самому носу. Почему уши покраснели? Не волнуйся. Держись

спокойнее. Выдвинь ногу вперед еще на ступню. Целься. Ра-аз-мах. Бей!

Словом, начиналась самая настоящая тренировка.

Скоро Алешка стал первым меткачом-коновиком в поселке. Обыгрывать постоянно своих товарищей надоело, да было даже как-то и не честно.

— Не будь жадюгой,— учил отец.— Наиграл несколько десятков гнезд — оставь себе немного, а остальные раздай. Показал силу, что ж тебе еще нужно? Скопидомничать? За такие дела ни одного человека не уважают.

И Алешка делал так, как советовал отец: не накапливал выигранные бабки. А вот сразиться с другими меткачами хотелось.

И прежде всего — с сыном лавочника задавалой Федькой.

Ближайшая от Гулыбинки мелочная лавка была в поселке кирпичного завода. Торговал в ней, тесной и грязной, «всем, что душа желает» такой же грязный, как его заведение, щупленький выжига, похожий на трехногого комара, лавочник Зотик. Не гнушался Зотик ничем: приторговывал из-под полы водкой, ловко обвешивал и обсчитывал, подсовывал покупателям залежалые продукты, но умел всегда сухим выходить из воды.

Ребята терпеть не могли Комара, но по поручениям матерей в лавчонку бегать приходилось. Не любили они и его сына Федьку Косолапика, одного из лучших игроков среди всех пригородных бабочников. Совсем по наружности не в отца, большеголовый, с торчащими раструбами ушей, приземистый, с короткими ногами, Федька и сам был похож на кряжистую бабку — панок. Ходить он любил в отцовской засаленной жилетке, от которой за пять шагов хесло керосином и протухшей селедкой. А в отдельные дни для фасона пришпиливал поперек жилетки выменянную на бабки толстую латунную цепь, то ли от церковного -паникадила, то ли еще от чего, навеличивая ее серебряной. В карманах у Косолапика всегда были липучие запыленные леденцы. Сосал он их, громко причмокивая, чуть не беспрерывно, но никогда не угощал, а только изредка, под самую добрую руку, снисходительно одаривал «обсосочком».

Таких обсосков больше всего перепадало длинношеему вертлявому Севке Трясогузке. Севка был верным прислужником Федьки, он восторженно орал, когда тот ловко сшибал бабки, и опрометью бежал их собирать. Словно свои. А когда собирал, в азарте так дергался, что даже штаны на заду дрожали. За это и окрестили его вначале «Трясогузкой» а потом еще вернее и точнее — «Обсосок».

Играл Федька здорово, но нахально. Приходил с домотканым пестрым мешком и с вызовом им помахивал:

— Готовьте, мазилы, косточки! Были бабки ваши, теперь будут наши! — А когда, обыграв всех, уходил, то хлопал ладошкой по набитому бабками мешку.

— Не ревите, голопупики! Готовьте денежки, продаю по дешевке: по копейке за гнездо.

Севка, стараясь не отставать, вторил:

— Мешрк у Федора-то большой — на все ваши бабки хватит!

Алешка несколько раз ходил смотреть, как играет Косолапик, слышал его издевки над ребятами и решил сбить с него форс.

Но в первую же встречу Федька обыграл его начисто и досыта над ним насмеялся:

— У вас в Гулыбинке, видать, в одни сачки бабки крутят? Поднакопишь еще на сачках, приходи. Так и быть, пожалею — пару бабок на развод оставлю.

Да еще и Обсосок в ту же дуду стал выпевать своим тошным голоском:

— По кырам больше бей, по кырам!

Алешка ушел с первой встречи пришибленный неудачей. Гулыбинские друзья утешали его, как могли, и шумели в голос:

— Ты, Алеш, наплюй. Ну, проиграл. Подумаешь, невидаль. Не наиграешь, что ли? А Косолапину от нас еще достанется.

Но Алешка понимал, что все это — слова, и даже если ребята побьют Федьку, то большеголовик от этого не станет мазилой, каким оказался он, Алешка.

Несколько успокоил дома отец:

— Никак не пойму, почему у тебя нервишки сдали. Что, собственно, произошло? Встретился с более сильным игроком, всыпал он тебе? Так какой вывод ты должен сделать? Спасовать? Если с первого же поражения руки опускать, всю жизнь с разбитым носом ходить будешь. Считай эту встречу пробной. И так себя поведи, чтобы не ты, а противник твой скис.

Алешка стал готовиться к новой встрече. Помогали ему чуть не все гулыбинские бабочники, играя с ним в кон не на выигрыш, а «для глаза». Больше всего Алешке хотелось отработать «суворовский удар», о котором говорил отец. Нового ничего у него не выходило, получался тот же нахлест, только более резкий и точный, но само название вселяло уверенность в победу.

Надо было только еще обдумать, какие бы «штучки-закорючки» преподнести противнику.

И вот настало время второй встречи.

Проверяя натяжливость резины доделанного праща, Андрейка нацелился было в воробья на крыше сарайчика около Алешкиного дома, как из-за угла высунулась вертучая головенка Севки Обсоска.

— Федор велел передать: если гулыбинский заводила бабки поднакопил, пусть приходит отдавать к старому карьеру.

Андрейка перевел натянутый пращ на Обсоска: — Мотай-ка отсюда! В лоб звездану — только «ох» пикнешь.

Севка заскулил:

— Я что?.. Я только передать... а вы сразу... Так не по правилам.

— Правильно, неправильно — смывайся. Ну!.,-—и Андрейка сильнее натянул резину.

Севка моментально исчез. Алешка хмыкнул:

— Молодец, Андрейка! Прямо как все вместе задумали.

— А что ты задумал?

— Сам увидишь. Пошли к бабушке, поедим не спеша, ребят соберем и двинемся на Кирпичный.

Ребят собирать не пришлось. Хоть и жили Багровы на краю поселка, приход Севки был замечен. Не успели Алешка и Андрейка выскрести из тарелок последние крупинки гречневой каши, а на улице, у ворот, собрались чуть не все гулыбинские бабочники.

Алешка выпросил у бабушки цветастую большую наволочку, быстро набросал в нее несколько горстей бабок, но долго перебирал плитки. Взвешивал и оглаживал на ладошке то одну, то другую.

Андрейка не вытерпел:

— Что ты над ними колдуешь? Лучше еще бабок про запас возьми.

— Нельзя. Федька много своих никогда не берет. Этим тоже на мозги действует. А плитки, брат, другое дело. Вот и твою возьму.

Андрейка не очень увлекался бабками, но всегда с удовольствием сверлил и заливал панки, округлял и отшлифовывал для Алешки всякие «лодочки» и «уточки».

— Мою выбрал? Давай-давай, бери. Она не подведет.

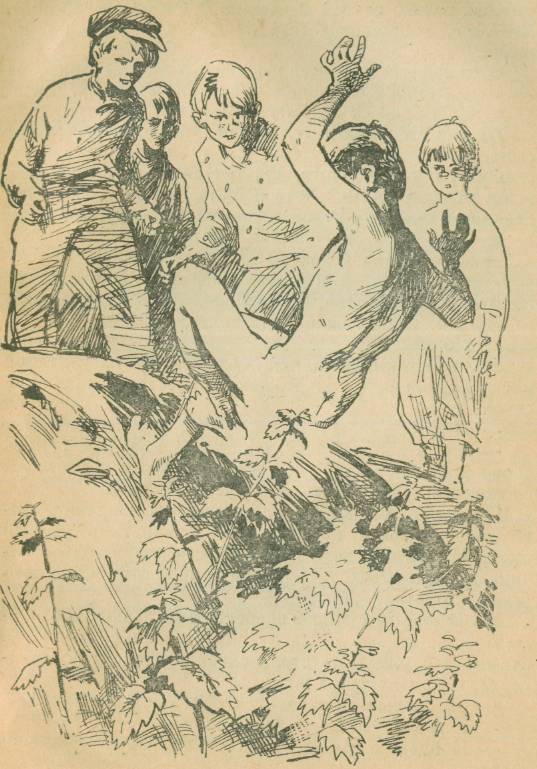

Местом новой схватки была выбрана ровная площадка старого, выработанного глиняного карьера. Сбежались на нее, конечно, все ребята-кирпичники.

Федька явился при полном параде: в жилетке с серебряной цепью.

Но не успел он зайти на площадку, как Алешка завертел над головой пестрой бабушкиной наволочкой, в уголке которой постукивали бабки, и неожиданно для Андрейки, для всех ребят, а особенно для Федьки, закричал:

— Готовь, меткач, косточки! Много ли притащил? Может, без боя ко мне пересыплешь? — и стал раскрывать наволочку.

Так шутить над Федькой из ребят еще никто не рисковал. Нагнув большую голову, он по-бычьи уставился на смельчака:

— Ты что... припадочный? Смотри, сачкун, я и придуркам спуска не даю!

— Забодаешь, что ли? Рога выставил, так чего землю ногой не роешь? Может, попробуешь, а? Поглядим, как у тебя выйдет.

Ребята вокруг захохотали, а у кривоногого Федьки на лице выступили пятна. Отлупить Алешку сразу, до начала игры, было никак нельзя, не дали бы даже свои ребята с Кирпичного. И он только процедил сквозь зубы:

— Откукарекался? Готовь потроха на лапшу. По скольку гнезд ставить не трусишь?

Алешка увидал, что его «закорючки» начали срабатывать. Федька закипал. Значит, надо продолжать в том же духе:

— Сам, если не трусишь, прижми уши и выставляй четыре.

Прижать свои торчащие ушй" Федька, если б и захотел, все равно не смог бы, и они у него от злости стали лиловыми.

Гулыбинские ребята зашептали Андрейке: зарывается Алексей! Шестнадцать бабок в кону для двух! А у него-то с собой каких-нибудь десятка два гнезд. Андрейка тоже нахмурился: говорил ведь хвастунишке— бери больше. Ну, пускай теперь и выкручивается. Поединок начался. Выставили кон. Копейка, кувыркаясь, взлетела в воздух. Алешка крикнул: «Орел!»,— но выпала решка. Федька засунул за щеку леденец, потом важно, раза два , прицеливаясь, поднес к носу плитку-кругляш и только тогда сделал бросковый взмах рукой. Из шестнадцати бабок половина выбыла из строя. Удар был очень хорошим. Севка громко заверещал и кинулся собирать бабки. Но Алешка и бровью не повел:

— Сразу, да и по своим? Так играть —лучше плитки не держать! — бросил свою «лодочку» легким наки-дом и сбил всего... две бабки.

Федька загоготал:

— А так держать ловко?! Может, еще пару гнезд подставишь, чтобы мне их заодно счистить?

— Мычало мочало — не знало, где конец, где начало! — Прикинувшись, что выкрикнул присказульку с досады за неудавшийся удар, Алешка, вроде сразу входя в азарт, отчаянным жестом расстегнул ворот рубашки: —Была не была —выставлю еще! Но сколько я, столько и ты. И чур мне бить первому,

Федька довольно осклабился:

— Давай-давай, ставь. Растряси мешок. Посмотрим, какие складушки- дальше запоешь.

Алешка — и верно — схватил наволочку, подтащил поближе, стал выгребать из нее бабки и ставить в кон одно гнездо за другим. Три... пять... восемь!

Андрейка свел брови, мальчишки-зрители заволновались и вытянули шеи, а Косолапик, предвкушая легкую добычу, небрежно поставил столько же бабок.

Кон вытянулся шеренгой чуть не в три раза длиннее, чем первый.

Такие редко выстраивались, когда играло и по десять человек. В одну линию с ним, на четыре .ладони поодаль, стояла всунутая в глину, похожая на Федьку, коренастая главная бабка — командир.

Алешка перестал балагурить. Он сменил плитку и впился глазами в цель.

Р-раз!

Все ребята только ахнули, а у Федьки из разинутого рта выпал леденец. «Суворовский удар» сделал свое дело. Да и Андрейкина «уточка» не подвела: бабка-командир, как вытолкнутая из-под земли, взвилась вверх и, жужжа майским жуком, полетела над площадкой. Весь огромный кон был выигран в один миг. Только тут Косолапик понял, что попался на крючок, как самый последний гальян. Теперь уже не по выбору, а по праву Алешке опять бить первому, а Федьке, не споря, чтобы не опозориться перед ребятами, придется выставить бабок столько же, сколько вздумает поставить противник.

Но Алешка, как бы жалея засопевшего Федьку, поставил опять только четыре гнезда и сбил одно крайнее. Косолапик, решив действовать осторожнее и наверняка, пустил плитку... щучкой. Хоть строю и был нанесен порядочный урон, ребята не преминули про-кричаты

— После вздрючки пускай щучки!

Федька стал терять основное в игре — выдержку. Он снова стал бить нахлестом, но на втором ударе, чуть ли не впервые за все лето, сделал перехлест. Зрители, конечно, не упустили такого редкого случая и дружным хором прокричали позорящую присказульку.

А Алешка красивым сильным ударом вышиб командирскую бабку во второй раз.

Федька «соскочил». Стал плеваться и ругаться, махать без толку руками, оторвал один конец фасонной цепи и, не замечая, как она хлопала его по штанине, грозился:

— Видали мы таких хитропузых!.. Еще посмотрим! Я еще...

Но было уже поздно. Его бабки неумолимо, все до одной, перекочевали в мешок к Алешке. Севка Обсосок остался без работы. Игра окончилась. Федька, чтобы отыграться, угрюмо стал просись

бабки взаймы у своих поселковых ребят, но те, будто сговорившись, отвечали:

— А они у нас откуда взялись?

— Тебе же вчера последние проиграли.

— Мы так, мы. на поглядушки пришли.

Было ясно, что ребята про поглядушки врут и просто-напросто решили наконец-то хоть так отплатить Косолапику за все обиды и проигрыши. И только обыграть Федьку было еще не все, мало. Противного ла-вочникова сынка надо было перед ребятами доконать, и доконать без жалости. Алешка высыпал из наволочки на землю все бабки — и выигранные, и свои.

— Налетай, «кирпичики»! Разбирай на память. Первым на дармовщинку кинулся Севка и набил

полные карманы. Остальные ребята-кирпичники взяли поровну и пошли провожать Алешку с Андрейкой и их гулыбинских друзей. Пошел со всеми было и Обсосок, но потом завертел длинной шеей в обратную сторону, да так, со сползающими от груза штанами, и застрял где-то посредине дороги.

А на краю глиняной площадки Федька Косолапик остался стоять один с болтающейся «серебряной» цепкой и пустым мешком.

Выходит, попался!

Спалось в эту ночь Алешке плохо. Казалось бы, после победы над Косолапиком что еще надо? Уткнуться носом в подушку и спать, спать и спать. А тут ни с того ни с сего полез в глаза Севка, обкрученный с пят до тонкой шеи «серебряной» цепью. Бьется, дергается Севка, крутит головой с выпученными глазами, а распутаться никак не может. Только отделался от Севки и зажмурил покрепче глаза, как из-под самых век завспархивали бабки и полетели высоко-высоко вверх, к самым звездам. А там, в небе, бабки прилипают к звездам цепочками, как булавки к магниту.

Алешка вертелся на постели с боку на бок и так и этак. И уж совсем решил, хоть и было стыдновато, перебежать под бок к бабушке, как в крайнее от угла окно раздался осторожный стук: «Так-так, так-так-так!» Отец, как будто не спал, встал с кровати и, не зажигая лампы, начал быстро одеваться. Проснулась мать. Каким-то не своим голосом она спросила:—Снова к... больному? А скоро обратно?

— Не знаю. Только ты тише. И не волнуйся. Легонько скрипнула дверь. Отец ушел.

Алешка давно уже привык к тому, что отец по ночам нет-нет да и уходит из дома. На то он и фельдшер. Если уходит, значит какому-то человеку плохо. Но те, кто прибегал по ночам от таких людей, тарабанили в дверь, громыхая замочной накладкой, громко кричали, извинялись и снова кричали: «Выручай, Дмитрий Па-лыч! Прости за ради бога, что разбудили. Выручай! Зазря бы не потревожили». А вот сегодня вместо шума и крика только мягкий постук в окно. И почему у матери был чужой голос?

Отец вернулся домой поздно вечером. Мать бросилась ему навстречу, но он ласково ее отстранил:

— Грязный я, Аннушка. Согрой шел. Подогрей-ка воды помыться.

Зачем отцу надо было лезть в согру? Если больной жил в одной из боровых деревень, значит приезжали на лошади. Тогда почему не довезли до самого дома, как это делали всегда все? Надо бы спросить, но отец сразу же после мытья -поужинал и лег спать.

На другой день после завтрака отец вышел покурить во двор. У дома было два выхода: один в жилую половину, а на дверях другого висела самодельная табличка: «Амбулатория». Там отец принимал больных, На этот раз на крыльце амбулатория никого не было. Значит, отец свободен и можно поразговаривать. Алешка подошел к нему, делая невинный вид:

—- Пап, тебя вчера ночью куда, в Буранку вызывали?

Отец, думая о чем-то своем, ответил:

— В Буранку...— и тут же спросил:—А что?. Сын торжествующе запрыгал на месте:

— Попался, попался! Ехать из Буранки ни одна согра не мешает, И дорога прямая. Только две ви-люшки.

— Выходит, брат, попался.

Алешке стало неловко за отца, и он, сам покраснев до ушей, пробормотал:

— А еще учишь... всегда правду говорить. Отец положил руку на плечо сыну:

— Тут, Алеша, неправды нет. Даже... Как бы тебе сказать? Пожалуй, наоборот.

— Какая же это правда, если наоборот?

В разговоре с отцом наступали те самые редкие минуты, которые так любил Алешка. Можно о чем хочешь заспорить, наскакивать петухом. А глаза у отца станут такими же настороженно-внимательными, какими бывают, когда он прикладывает костяную трубочку стетоскопа к груди или к спине больного. Только в глазах-появятся еще махонькие веселые искорки, а кончи-кн огромных пышных усов начнут поочередно вздрагивать.

Но разговора не получилось. Со стороны леса раздалась многоголосая громкая песня:

Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить не-разу-умным хоза-а-а-арам...

Двор фельдшера Багрова выходил тыльной стороной к сосновому бору. В глубине бора шел, шумный и днем и ночью, тракт, а около самой багровской ограды проходила еще одна узкая полоска проезжей дороги.

На ней и появились те, кто пел песню,— колчаковские голубые уланы.

Об уланах Алешка, Андрейка и все их приятели знали не хуже взрослых. Иначе их называли — аннен-ковцы, по имени их главного начальника атамана Анненкова— верного помощника самого Колчака.

В анненковских отрядах были не только уланы, но и гусары, казачьи сотни. Форму они носили разную, но у всех на рукавах выше локтя был нашит один и тот же знак: череп, а под ним две перекрещенные кости. Знак всем людям был ясен — смерть! И еще знали ребята: анненковцы не просто солдаты, а белые до-бро-воль-цы. Те, кто сами захотели помочь Колчаку уничтожить Советскую власть, а с ней и всех, кто за нее, кто стоит за рабочих и крестьян. Карать всех, кто не хотел старого царского порядка, не хотел подчиняться «верховному правителю». И, как писалось в приказах, расклеенных по городу, «пресекать бунты и крамолу». Это значило — сжигать села, расстреливать людей, вешать, пороть стариков и женщин, не щадить и маленьких ребятишек. Наводить страх и ужас. Отсюда аннен-ковцам и было народом дано короткое точное название— каратели. А они не только знали, что их так называют, но и сами называли свои эскадроны и сотни «карательными отрядами» и там, где им не давали отпора,— показывали свою силу над беззащитными людьми.

Впереди на крупном сыто играющем жеребце, важничая, ехал офицер, а за ним, на одномастных рыжих , конях между забором и кромкой бора вползла длинная колонна всадников. В колонне все переливалось блеском: и кожаные белые перчатки офицера, и лоснящиеся крупы лошадей, и лакированные козырьки сдвинутых набекрень фуражек, сапоги, пояса, и ярко-голубые нагрудники с двумя рядами начищенных пуговиц, и шашки, и карабины за плечами. Блестели и розовые 30 потные лица, а из глоток неслось:

...Их села и нивы за буйный набег Обрек он мечам и пожа-а-рам!

Не отливали блеском только нарукавные знаки — черепа и кости.

А еще... плети!

Они тяжело свисали с кистей рук бурыми тусклыми змеями по окантованным голубыми полосками подседельным чепракам, рядом с лаковыми голенищами.

Алешка глянул на отца. Тот молча провожал улан холодным, тяжелым взглядом.

...Дня через три, вечером, Алешку послали распутать и привести с лесной поляны старого Карьку, которого в семье Багровых очень берегли, а отец лечил так же заботливо, как и людей.

Карька был уже достаточно мудр для того, чтобы спутанному не упрыгивать далеко от дома. И Алешка быстро нашел его невдалеке от тракта. Убедившись, что коняга насытился и перестал хватать траву отвислой губой, набросил ему уздечку, снял путы и взобрался на костлявую спину.

Солнце уже село. В бору наступали сумерки: сгустились тени кустов и сосен, от согры потянуло сыростью. Как и каждый вечер. И все же чувствовалось что-то необычное. Сразу Алешка и разобраться не мог, чем изменился сумеречный бор, но около уха неожиданно и почему-то очень громко зазудил комар и как будто подсказал отгадку.

В лесу около тракта было... тихо.

Именно в это послезакатное время тракт всегда наполнялся гулом голосов подводчиков. Кто из них весело перекликался с приятелями, кто, спеша домой, покрикивал на лошадей, подгоняя их, кто по-пьяному горланил песни. Щелкали кнуты, стучали по корням старых сосен колеса пустых телег.

А сейчас — вдруг — совсем тихо.

Почему? Мысли о притихш-ем тракте перекинулись

к базару, с которого всегда с таким гамом возвращались по вечерам подводчики. И сразу в памяти возникла полупустая конная площадь, подслушанный разговор мужиков, приказ на серо-зеленой стене трактира.

Здесь, около затихшего, как сам лес перед грозой, тракта, Алешке становилось понятным, о чем говорили мужики на конном базаре и что было написано в испачканном приказе о «конском составе».

На ком всё кругом возят и-все ездят? На конях. На ком мужики землю пашут? На них же. И нигде и никак без коней не обойтись. А Колчак эту, чуть не самую главную силу решил у народа отобрать и взять себе. Отобрать коня?! Шиш он получит! Недаром и приказ навозом замазали, именно конским.

Мысли прервала затарахтевшая на тракте одинокая телега. На ней сидел покачивающийся мужик. Поравнявшись с Алешкой, он нутряным злым голосом затянул: «И-извела меня кручина, подколодная..., но так же внезапно, как начал песню, так и оборвал. Хлестнул лошадь и потарахтел дальше.

Тракт снова замолк. И Алешка почувствовал себя очень одиноким в сумеречном бору. Захотелось скорее домой. Он начал понукать Карьку. Цепляющиеся за голову сосновые ветки напомнили шершавые пальцы бабушки Моти, когда она, бывало, перед сном поскребы-вала Алешкин затылок. Волосы попадали в трещинки узловатых пальцев, было немножко больно, но все равно лучшей ласки Алешка никогда не испытывал. Ему, даже совсем маленькому, бабка перед сном никогда не рассказывала сказок и не пела песен. Только поскребывала голову. И Алешка засыпал скорее, чем под материнские колыбельные песни. А когда долго не засыпалось, добродушно ворчала:

— Ты, Леш, о чем-нибудь подумай, помечтай. Ну, хоть о том, будто мы с тобой нечервивый белый гриб с тарелку в бору нашли. Иль как, когда подрастешь, любому своему супротивнику не уступишь...

Карька вдруг зафыркал и стал. Мимо, по объездной дороге, в сторону города двигалась колонна улан. Алешка вгляделся: те самые, недавнишние. Но на этот раз уланы не пели и не блестели. У офицера не было перчаток, а одна рука согнутой висела на повязке. Все *были какие-то тусклые. Сзади ехало несколько подвод, на которых лежали и сидели забинтованные уланы.

Когда колонна прошла мимо, Алешка что есть силы забарабанил пятками Карьке по бокам. Тот понял и хватил тяжелым наметом. Ворвались во двор.

— Пап! Па-па! Где ты? Уланы побитые вернулись! Отец в ответ только шевельнул усами:

— А зачем так кричать? И еще не раз так же получат. Это им не хозары. И Пушкина своей песней поганить не будут.

Кто такой Пушкин, Алешка знал: великий русский поэт. Толстый том его стихов стоял у отца на полке вместе с медицинскими книгами. А вот кто такие хоза-зы — не знал. Вопросы так и рвались с языка. Но глаза у отца были холодные, совсем ледяные, такие же, как тогда, когда он слушал громкую песню улан о неведомых хозарах. Алешка прикусил нижнюю губу, Вопросы пришлось отложить.

Конь и зверь

Все ребята, как только увидят автомобиль, грузовой там или «пассажирский» — легковой, так табуном за ним и гонятся. И Алешка с Андрейкой вместе со всеми. Никак не привыкнут: в новинку такие машины. Но Алешка отставал раньше других. Хоть и интересно, хоть быстрее самого быстрого коня, а пробежишь— и полное горло вонючей гари. Подумаешь, удовольствие!

Для Алешки ничего не может быть красивее и завлекательнее настоящего коня. Статного. Высокого. Такого, что стоя на месте весь ходуном ходит, яростно косит глаз, круто выгибая шею, грызет удила и жарко фыркает вздрагивающими ноздрями. С этим не зевай. Попробуй ослабь повод, сразу же на дыбы встанет или так рванется, что и мигнуть не успеешь, а повода в руках нет. А кто держал его, только в ладошки обожженные дует...

Вот они какие, настоящие-то!

Алешка был влюблен в таких коней. И когда, на конном ли базаре, на застывшем ли зимнем городском пруду, на азартных скачках-бегах или еще где выпадало ему счастье оказаться близко около горячего скакуна, Алешка безо всякой боязни подходил вплотную и начинал чуть не по-голубиному ворковать:

— Тпрусь, тпрусь! Дай-ка, поглажу. Ну, чего ты, дурной? Вот я сейчас тебе гривку расправлю! Только чур не баловать.

И на удивление хозяину и окружающим, конь переставал по-вражески коситься и начинал спокойно переносить ласковые ребячьи поглаживания. Взрослые поощряюще одобряли:

— Молодец, малец! Кони ласку и упористость понимают, подход!

Когда Алешка, вдоволь натешившись с конем, возвращался к другу, Андрейка недовольно бурчал:

— Надо же! Гладит да наглаживает, наглаживает да гладит. Я аж смотреть устал. Хватит тебя когда-нибудь этакий любимчик за нос, тогда и отгладишься.

А Алешка, еще переполненный своим чувством, не мог отругиваться, а только жмурился, как кот на солнышке:

— Это, брат, тебе не винтики-шпунтики! Бывало и наоборот.

Андрейка готов по три версты бежать за каждым

появившимся автомобилем, и все ему знать нужно: по-

чему автомобиль трогается, как сразу застопоривает?,

А если увидит на стоянке, то ужом завьется около важного, неподступного шофера, в особенности, если тот что-нибудь в машине починяет.

— А это, дяденька, з-ачем? А тут трубка от карбюратора идет, да? — и дальше, и дальше. И странно: сердитые на всех . мальчишек шоферы его от себя не гнали, а даже что-то объясняли.

Тут уже приходилось ожидать Алешке, когда же у шофера или лопнет терпение от бесконечных вопросов, или он усядется за руль и нажмет на резиновую грушу рожка, давая гудок перед тем, как тронуться. Но чаще бывало, что на въедливого Андрейку шоферы не только не цыкали, а на прощанье махали из кабины рукой в кожаной перчатке-краге:

— Бывай здоров, механик!

И Андрейка двигался к ожидавшему Алешке, как из тучи на землю выпавший, с шальными глазами, устремленными невесть куда: то ли вслед клубам песчаной пыли, то ли еще куда-то дальше.

Алешка хорошо понимал состояние друга, но удержаться от «подсечки», конечно, не мог:

— Ду-ду-ду! Укатил автомобиль, а в носу и вонь и пыль! Чихни. Очнись, «меха-аник»! Шофер-то белопогонник. А Андрюшка перед ним: тит, тюти, где тут у вас в машине какой за какой проводок зацеплен?

Андрейка, даже и после такой подсечки, не сразу приходил в себя и только, когда глаза становились нормальными, сбивал на затылок кепку:

— Это тебе, конюх, не коняжка-малашка, а ма-ашина! Что шофер беляк,— черт с ним! Не он машину делал, а рабочие, хотя, может, и не наши, не русские. Тут разницы нет.

За «конюха» и «малашку» по всем законам над» бы трахнуть друга по уху, но... автомобиль-то, действительно, делали не беляки, а рабочие. И «механика», и совет чихнуть и очнуться он первым Андрейке подсовывал. Так за что трахать? Выходило, что ни к чему.

На одной из городских улиц Алешка на всем ходу остановился, схватил Андрейку за руку и по-гусиному вытянул вперед шею:

— П-пос-мотри, к-какой красавец!

К стволам тополей около большого двухэтажного дома были порознь привязаны два заседланных коня. Оба одной светло-гнедой масти, оба одного роста, но совсем разные. Один конь как конь. Зато другой! Каждый поворот его гибкой шеи, каждое, даже самое малое движение вызывали игру мускулов под атласной кожей. Вот это конь! Даже Андрейка и тот округлил глаза. Алешка же, забыв обо всем на свете, протянул руки и на цыпочках стал подходить к гнедому.

— Тпрусь, тпрусь, гнедушка! Привязали тебя бедного, а тебе побегать хочется, да? Я вот тебе сейчас за ушком почешу.

И Алешка стал было дотягиваться до трепетавших конских ушей, как из-за высоких кустов палисадника раздался ленивый бас:

— Я те почешу!

Алешка не растерялся. Привык уже и к похвальбе и к окрикам за любовь к лошадям. Он никуда не побежал, а пошел прямо на голос.

— Я, дядя, только погладить...

На верхней ступеньке парадного крыльца дома сидел пожилой густобородый и чубатый хмурый казак с желтыми лампасами на синих штанах и двумя поперечными белыми урядническими полосками на погонах. Вся правая сторона крылечных ступенек около него была усыпана цигарочными окурками. Сразу видно: сидит уже долго. Прохожие ускоряли шаги, стараясь не замечать казака, а он откинул за спину шашку, по-хозяйски расставил ноги в сапогах с лаковыми голенищами и уселся, как навек. Перевесил через колено толстую, круглую, длинную плеть, такую же, как те, не блестящие, у улан побитого эскадрона, и старательно, 36 не спеша, с тонкого конца отминает каждый ременный

сплёток. Скучно уряднику. А тут причина для развлечения. Он и уставился, еле приподняв веки, тусклыми вылинявшими глазами на Алешку:

— Ты откуль такой храбрый, пащенок, вылупился?

— Я? Из Гулыбинки.

— Похоже, что брешешь.

— Почему это брешу?

— В Гулыбинке конюшен не строят. Только шушера и голь перекатная обосновалась. Ребята скрозь в ремках, а то и завовсе пупы наголё. А у тебя закрытый. И рубаха чин-чином, цельная. Значит, брешешъ.— И выставил торчком бороду.— Лучше по правде докладывай: кто такой есть, кто подослал и у кого по конской части науку проходишь? И не вздумай бечь, враз ссеку! — Казак похлопал ладошкой по револьверной кобуре, и глаза у него вдруг вместо тускло-линялых стали такими свирепыми и пронзительными, что Алешку как гвоздями прибили к тротуару. Такого оборота он никак не ожидал. Надо было выкручиваться. И, отбросив два первых вопроса, Алешка громко зашмыгал носом, жалобно опустил плечи:

— И никакая, дядя, не наука, а просто... у меня дедушка на ипподроме жокеем служил.— И, чувствуя, что вранье надо подкрепить, добавил: — И отец тоже.

Глаза урядника потеряли злой блеск.

— Ишь ты! В роду, значит. То-то гляжу, чисто цыган-колдун— прешь к Рубину, а он тебе ни на дыбы не стает, ни зубы не кажет. А конь сурьезный: не только чужого, но и меня и даже его высокоблагородие не враз иодпущает.

Кажется, пронесло!

— Нашли колдуна! Просто-напросто Рубин голодный и пить хочет. Вот и смирный стал. Он сейчас хоть медведя подпустит, если у того в лапе овес будет. .

Казак от такого напора парнишки даже привскочил, теряя важность осанки. Потом спохватился, смачно плюнул Алешке под ноги и опять насторожился:

— Следил, варнак, выходит?

Но Алешка, чувствуя, что правда на его стороне, на «тот раз не присох на месте, а даже с вызовом сделал полшага вперед:

— И следить тут нечего, сразу видно. У коней паха запали? Запали. Шею Рубин вытягивает? Вытягивает.— И, входя в азарт спора, почти выкрикнул: — Да и свои окурки вокруг посчитайте!

Урядник затряс чубом и по-жеребячьи заржал: — Наповал, подлец, сшиб, распроязви его! — И, оглянувшись на закрытые ставнями окна второго этажа, ворчливо забубнил сквозь бороду: — Сам ли чо ли не вижу? Сердце не болит? Кони и моя болезнь. Своих цельный табун косяком провдоль Ануя-реки пасется. Поболе половины не только седла — и узды не знают. Чисто дьяволы копытные! А тут теперь дело такое выпало: сиди и жди.— Почему?

— Потому как их высокоблагородие господин ротмистр Линчевский после ночной службы в этом доме роздых себе определили, а приказа на отлучку и чтобы коней кормить не дали. Сказывали, на часок, да, видать, по-другому обернулось. Ставни-то до сей поры вплоть. А покуда, хошь не хоть,— покуривай да вот струмент свой к службе готовь,— он покрутил плеть, а потом опять стал ее мять.

— В воде намочили, да?

— Вода бы ладно! А вот от крови враз никак не отомнешь.

Чувствуя, что сейчас услышит что-то страшное, Алешка все же спросил сквозь побелевшие губы:

— К-кровь? Чья?

Урядник оскалил в ухмылке клыкастые зубы.

— Гусиная. Даве ночью гусей красноперых промеж

крылец гладил. Есть такая порода. Их и в обруб и с

протягом, а они все топорщутся. А по приказу их высокоблагородия чуть не цельную стаю пригнали. С ними

и занимался. Покуды по очереди перья им перебирал," тут и утро. Ну, струмент и промочил насквозь. Теперь заскорузла и гибкость потеряла. Хучь меняй.

Судорога от губ у Алешки побежала ниже, стянула комком горло и грудь. Такого еще с ним в жизни не бывало. В каждую жилу наливалась ненависть. Вот он — каратель! Не по рассказам и не проезжающий мимо в отряде, а вплотную, близко, так близко, что видны крошки махорки в густой бороде. Мысли у Алексея молниями засверкали, наскакивая одна на другую. Убить палача! Тут же. Сейчас. Но что он, мальчишка, может сделать с этим крутоплечим бородачом, обвешанным оружием. И от сознания бессилия у Алешки заломило переносицу, подступили слезы. А каратель разминал свою ужасную плеть и продолжал размышлять вслух, как о чем-то обыденном и простом:

— Вот вить какая у этих красноперых и кровища на. особицу. Который час маюсь с отминкой, а в середке все ишшо твердость.

Дальше Алешка слушать не мог. Он отскочил в сторону, за тополи, и дрожащей рукой выхватил из кармана свое единственное оружие —пращ. Но тут же услышал голос Андрейки:

— Алешка, зась!

Друг вовремя вспомнил это короткое, магически действующее слово. Они оба не раз слышали в Андрей-кином доме, как в самом накале горячих споров разных людей его батька хлопал ладонью по столу: «Зась! Не в ту сторону дебаты пошли!» — и спорящие стихали.

«Зась!» помогло. Алешка очнулся. За углом в переулке, куда его оттащил Андрейка, он разжал пальцы на рукоятке рогатки, но никак не мог остановить дрожь в теле и поставить на место стянутые судорогой губы:

— Т-ты по-нимаешь, пони-маешь, чью он кровь... чью... из плети... от... отминает, а?

Андрейка в ответ глухо сопел и упрямо подталкивал друга еще дальше. Так и вышли на главную улицу.

У зулусов

А улица сразу и удивила. По обеим сторонам дома на ней были расцвечены бело-зелеными колчаковскими флагами вперемешку с какими-то незнакомыми: то разноцветно-полосатыми, то такими, у которых для чего-то посередине был нашит желтый блин. На домах помельче флаги жиденько болтались по одному, а на тех, что захватывали по полквартала, торчали целыми букетами. Такое событие требовало объяснения. Андрейка шагнул к ближайшему из «негров» — парнишек-чистильщиков. Они не только не обижались на такую кличку, но и гордились ею и даже нарочно намазывали себе рожи ваксой. «Негры» были отчаянными забияками и зубоскалами, а вообще-то хорошими и веселыми ребятами.

— Это с чего всю вашу Африку так разукрасили? Чистильщик оказался не промах. Видимо, тоже хо-

дил в школу и знал географию. Он сделал вид, что удивлен вопросом, и важно воскликнул, выпучив белки глаз:

— О дикарь из пустыни Сахары! До таких, как ты, всегда новости доходят на сдыхающих верблюдах. Отковыряй от песка свои уши и знай: в долину нашей реки к вождю Трах-Бах-Бумбе идет караван «гостей»-завоевателей: французских, американских, английских, японских офицеров и других гадов. Поэтому краали на ее берегах и обвешаны их фартуками.— Дав такое объяснение, парнишка уже своим голосом добавил: — От самого вокзала понацепили.-—И, снова сделав «негритянскую» физиономию, размеренно застучав колодками щеток по крышке подставочного сапожного ящика, запел:

— Чики-чики-чики-чак! Помогать позвал Кол-чак.

Он призакрыл зачерненным веком один глаз и участил щеточный перестук:

Да хоть с ними, хоть и так, Р-ра-ком пятится Колчак!—

и щетки, грохоча, оттарабанили ударную концовку.

— Здорово! — Андрейка чуть не захлопал в ладоши. Но и «дикаря из пустыни» тоже никак нельзя было оставить без ответа.

— А если ваш Трах-Бах-Бумба за песню прикажет тебе штаны сдернуть да и... «чики-чак» устроить? Каким голосом к маме запросишься?

Чистильщик в пузырь не полез, а захохотал и шлепнул щетками щетиной о щетину:

— По географии тебе, умник,— кол! В Африке штанов не носят. Это раз. А потом: «В храбром племени зулусов среди воинов нет трусов!» Это два!

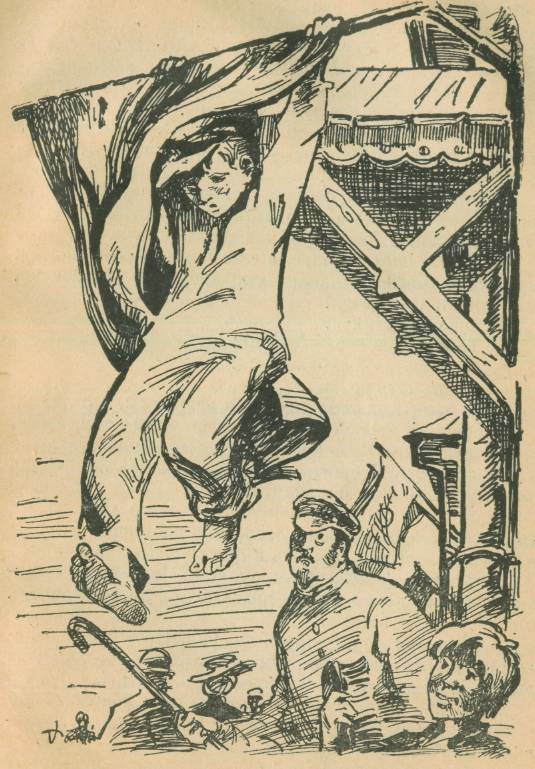

Алешка не впутывался в перепалку чистильщика и Андрейкн. Он был еще полностью во власти чувства ненависти к бородатому владельцу табуна на Ануе-ре-ке. Облик палача-урядника вобрал в себя весь ужас слышанного о кровавых налетах колчаковских карателей на беззащитные села, истязаниях и пытках в застенках контрразведки. А чему радуется улица? Кому размахивает флагами? Им, карателям?! Ухватив краем уха последние слова чистильщика «Это два», Алешка с криком: «А вот вам и три!!»,— как подброшенный ветром, взлетел по водосточной трубе на козырек парадного крыльца соседнего дома, а оттуда тигренком рванулся в прыжке и повис на закрепленном в стене древке бело-зеленого флага. Не успели «негры» и Андрейка рта раскрыть, как древко затрещало и Алешка вместе с флагом свалился на землю.

Дальше все замелькало и закружилось, как на карусели. Какой-то проходящий мимо чиновник в форменной фуражке закричал: «Что, прохвост, делаешь?!»— и стал хватать Алешку за шею загогулиной

рукоятки трости. Андрейка, было остолбеневший от вы-* ходки друга, молниеносно переглянулся с «негром» и щучкой нырнул чиновнику под ноги. Чиновник выронил трость, упал и завопил: «Держи, бандиты!» Чистильщики всей ватагой кинулись его услужливо поднимать, стараясь побольше хватать черными ваксекны-ми лапами за белоснежный китель. «Негр»-географ стал толкать Алешку и Андрейку в калитку:

— Скорей, сюда! Тут в заборе в другую ограду дыра есть!

Все трое шмыгнули в дыру, перебежали двор, еле протиснулись между какими-то сараями, потом на четвереньках пробрались под амбаром на толстых коротких столбах и только в третьем дворе, за высокими поленницами дров, «негр» скомандовал:

— Ф-фу, стоп! Уж сюда ни один черт, если побольше тридцати вершков, не проберется!

Андрейка, всегда переживавший, что медленно растет, хоть и с запышкой, а прошипел:

— Так и мерили вы свои собачьи лазы!

— Выходит, смерены. Иначе сюда вас не заволок бы,— и чистильщик, считая, что с Андрейкой больше говорить не о чем, повернулся к Алешке: — Расшибся? Больно?

Алешка, так и не выпустивший из рук обломка древка, вздернул нос и свел брови:

— Ну и расшибся! Ну и больно! Зато — вот вам всем! — и он взмахнул замазанным в земле флагом.

— Кому всем?!

— Всем, кто эти портянки поразвесил. Да и тем, кто всяким уланам сапоги начищает.

«Негр» не обиделся, а с уважением протянул руку:

— В лоб бьешь. Давай знакомиться. Тебя как зовут?

— Алексей. А тебя?

— Бабка Улита хотела назвать Никитой, а поп Гришка окрестил Мишкой. Вы тут малость посидите и

выбирайтесь, а мне пора. Там сейчас шум идет, а за моим ящиком пустое место.— И Мишка на прощанье зачастил, как его щетки: — Не знаю, что дальше с флагом будешь делать: на чучело намотаешь или еще куда, а от палки отдери. А друг твой пускай в учебник заглянет, где про Африку.— Он сделал «негритянский» вид, поднял торжественно вверх руку.— А о подвиге твоем, о храбрый бедуин, зулусы будут петь песни! — И исчез между поленниц.

Оставшись одни, дружки сели и прижались спинами к дровам. Алешка стал отдирать полотнище флага от деревяшки, а Андрейка, нахмурившись, ворчал:

—г Завел, чертов зулус, а сам смылся. Бросай ты к шуту свой трофей и давай-ка лучше, пока не поздно, тягу подальше отсюда!

Алешка окрысился:

— То есть как это — бросай?

— А на фига он тебе сдался? -— На память возьму.

— О чем? Как тебя чиновник зауживал, что ли? Алешка во второй раз был вынужден задуматься,

но уже спокойнее: зачем ему флаг и что же дальше с ним делать? И бросить жалко, и Андрейка вроде прав. А тот продолжал зудить:

— И не вздумай домой тащить, а то дяде Мите расскажу. Он тебе такого лекарства пропишет, что сам и белым и зеленым станешь и про зулусов забудешь!

— Да что ты все: зулус, зулусы! Мишка нас выру-чгш, а ты про него же и несешь. Он-то вот, сразу видно, что настоящий парень.

— Еще бы! «Ах, храбрый бедуин! Позвольте познакомиться. Если вздумаете чучело делать, вот вам моя рука». Ну и оставайся со своим настоящим, а я пошел!

Андрейка явно приревновал друга к бедовому чистильщику. Он совсем собрался уходить, но вдруг уставился на Алешку и присел на корточки: - Постой, постой!.. А что если, верно,— чучело! А?

Ведьма с колчаковским флагом

Комендантский час. Час, после которого город, будто его схватили за горло, с хрипом замирал и глох. Еще какие-то минуты суетливо пробегали к своим домикам прохожие, не имеющие пропусков; в домах закрывались ставни; извозчики, тарахтя пролетками, гнали вскачь лошадей, наспех ссаживали запоздавших седоков и исчезали в темноте. Потом все затихало. Улицы становились пустынными. Только было изредка слышно цоканье тяжелых кованых копыт конных патрулей.

В большом здании гарнизонного штаба и около него после проводов иностранных гостей тоже все притихло. У подъездов не урчат, как днем, блестящие черным лаком, словно уланские сапоги, автомобили. Не фыркают на поводах у коноводов офицерские скакуны.

Лишь один постовой, царапая прикладом винтовки тротуар, ходит от угла до угла мимо палисада с кружевной чугунной оградой. Расстояние вымерено скучными, однообразными, как качание маятника, шагами: шестьдесят туда, шестьдесят обратно. Темь и тишь вокруг. Две лампочки на фонарных- столбах против центрального подъезда светят больше под себя, чем в стороны. Ни тебе глянуть на что-нибудь интересное, ни тебе дорогу штыком кому-нибудь загородить. Вот дремота и берет. Хотел было развлечься — мимо бегущего парнишку за шиворот сцапать: «Ты куды в ночь? Приказу не знаешь, пащенок?!», а тот в ответ жалобно этак: «Я, дядя, в аптеку!» — и шмыг вьюном в обгон, после за угол и концы в воду.

Но не заметил солдат-часовой, что конец-то после парнишки остался. И длинный. Крепкая черная нитка легла вдоль тротуара, начинаясь дальше шестьдесят первого шага...

Только прошел часовой светлые круги от лампочек против главного входа, как навстречу в полутьме— «.„свят, свят, пресвятая богородица!» — прет что-то несусветное. Человек не человек, по росту вроде и схож, а рожа, упаси господи, страхолюдная: зубы ровно у черепа от уха до уха, заместо носа черный крюк, один глаз с кулак и навыпучку, а на лбу белая кокарда. Лезет чудище и флагом взмахивает, этаким же, как над штабным крыльцом прибитый, но до ремков драным. Вверх — вниз! Вверх — вниз! Только лоскуты взметываются. Значит, живое оно, чудище-то, если и ходит и машет! Остаповал солдат-часовой: хочет крикнуть насчет пропуска, а не может. Горло перехватило. По пятился, еле смог свисток до губ дотянуть, да так засвистел, что и разводящий и прапорщик — караульный начальник—вперегонки побежали узнать, по какому случаю переполох поднят. А солдат только мычит и пальцем перед собой вперед тычет.

Глянули карнач и разводящий в ту сторону и тоже осеклись, шуметь перестали. А чудище еще -ремошным флагом повзмахивало, на месте приостановилось, а потом потихоньку вроде и к ним двинулось. Разводящий сразу за часового, прапорщик — за разводящего и из-за спины, как петух молодой, голос сорвавший, хрипло заверещал на солдата:

— Что, дурак, рот раскрыл! Слушай команду: на руку! С подбежкой в четыре шага, ко-ли!

Перекрестился солдат: «Чур, чур меня, нечистая сила! Выручайте, святители-угодники!» — зажмурился, бросился с подскочкой вперед и сделал винтовкой штыковой выпад... А штык ни на что твердое не наткнулся, прошел как через паутину, и все. Взвыл истошно солдат, выронил винтовку и упал без памяти на бок.

Карнач, хоть рука и вздрагивает, разводящего в затылок кулаком:

- Он идиот, деревенщина, темнота, а ты старослужащий. Двигай ногами. Марш вперед. Узнать, что там за гадина, и доложить!

А разводящий задом карнача жмет и вразлад бормочет:

— Ваше благородие, несусветица... Как на свое знамя, да со штыком!.. А к тому ж, там вдруг... динамит заложенный.

— Ты что, тоже с винта соскочил? Про какой еще динамит выдумал, откуда?!

Тут на парадное крыльцо и дежурный по штабу офицер выскочил:

— Что за шум?

Прапорщик-карнач перед ним навытяжку, пальцами не под козырек, а себе под ухом царапает:

— Н-непонятное явление, господин штабс-капитан! Двигающаяся фигура... Есть подозрение...

Офицер сбежал с крыльца и глянул вдоль тротуара: — Молокосос! Гимназист! Сами вы не караульный начальник, а явление. Всмотритесь! Большевистских штучек не распознали. Они не только листовки расклеивают.

Молоденький карнач выхватил шашку, кинулся на фигуру и стал яростно рубить, выкрикивая с привизгом:

— Штучки?! Листовки?! В куски! В крошево!

Первым на обочину мостовой отлетел кусок «головы»—недозрелой тыквы, а от него отскочила половинка скорлупы гусиного яйца с нарисованным зрачком. Затем на тротуар посыпались «зубы» — отбитый край белой тарелки, шматки рогожи. Но вдруг клинок скрежетнул о металл. Чудище упало вместе с драным флагом прямо на было очнувшегося и приподнявшегося на четвереньки солдата. Тот снова завопил: «При-май душу, господи! Поташ-ш-ыла!» — и опять упал, закрывая голову руками.

Прапорщик в припадке яростной злобы начал бешено пинать солдата, а вместе с ним и свое белогвардейское знамя. И тут стало окончательно ясно, что у него под ногами, рядом с солдатом, сбитое на бок с четырех колесиков туловище детского деревянного коня, в спину которого вставлена высокая крестовина. Выходка храбреца-карнача вначале развеселила штабс-капитана, но потом он строго прикрикнул:

— Отставить, прапорщик! Припасите свой пыл для фронта, для маршевой роты. А теперь вызвать комендантский взвод. Оцепить ближайшие кварталы. Всех задержанных прямым ходом к Линчевскому. Он-то уж умеет любое непонятное понятным сделать. Советую на досуге поприсутствовать.

Офицер исчез за дверью штаба.

А вдоль тротуара, рядом с невидимой ниткой, полз избитый, напуганный темный солдат, все еще боявшийся поднять голову.

В седле или о хлюпкой?

Воскресенье. В такой день базар шумит сильнее обычного. Голосистее становятся тетки в пирожковом ряду и ребята, разносящие в закутанных четвертных бутылях сырую холодную воду по копейке за стакан. Прибавляется работы и Елизарычу. К тому же в его пятиминутке новинка: вместо «ромашки» — «незабудки». Такая же мешковина с дырой посредине, но вокруг вместо длинных лепестков «любит не любит» нарисован полувенок из незабудок, а от него в разные стороны не то облака, не то клубы дыма, разрываемые зигзагами молний.

На каждой готовой карточке красивыми буквами было написано: «Не забудь!». Новинка пришлась по сердцу многим. Посетительницы шли одна за другой. Но некоторые, высунув лицо из дырки, просили:

— А нельзя ли, Никаиор Елизарыч, чтоб одни бы цветики, без ужастей этих вокруг, молниев разных?

Елизарыч грозно поднимал вверх палец:

— Нельзя. Замри! —А когда выдавал карточку, уже ласково вразумлял вполголоса: — Баба ты баба и есть. Ведь, поди, мужу или сударику на фронт пошлешь, а для его такой фон самый подходящий. Он враз поймет, что болит у тебя за пего душа и не хочешь ты никак его погибели от снаряда или гранаты в рядах белого воинства. Ну, а если и не на фронт, а тут в тылу кому,— опять же этот пейзаж понять можно со значением. Все одно грозы вскорости не миновать, так пускай грома не боится и подумает, где ему быть; в кустах хорониться или на путях-дорогах вместе с другими мужиками шагать.

Слова «фон» и «пейзаж» окончательно убеждали, и тетка уходила, бережно пряча фотографии за пазуху.

Большинство «незабудок» были неграмотны, и те, кто побойчее, просили фотографа:

— Ты б еще окромя «не забудь» какие слова пожалостней добавил, а?

— Это, дева-матушка, невозможно, а вот если от руки и на обратной стороне...

— Сделай милость, хучь и с обратной!

Какие «жалостные» слова писал Елизарыч, узнав, куда и кому пойдет карточка, оставалось известным только ему одному.

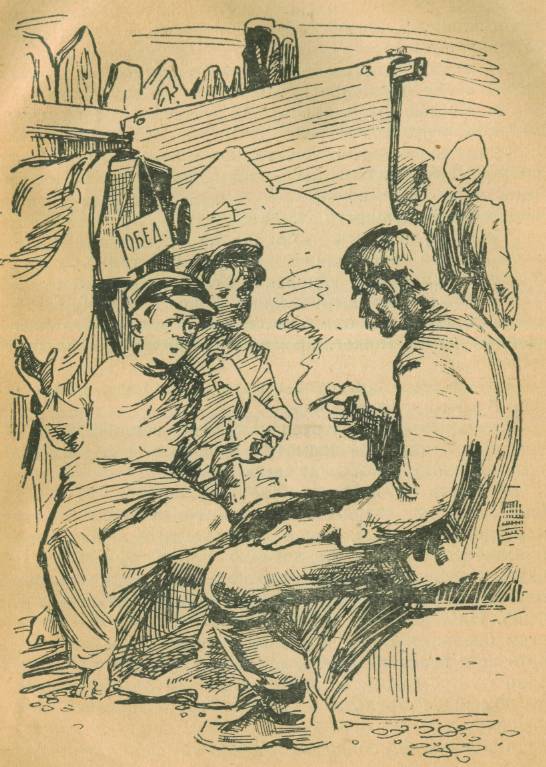

...Увидев Андрейку и Алешку, Елизарыч, как всегда; приветливо помахал им рукой:

— Набегались-налетались, орлы? Животы, небось, подвело? Время-то к обеду. Нате-ка вам рупь-целко-вый да слетайте еще в ряд пирожковый. Нынче у меня дела в прибыток, можно и кутнуть. Лимонаду похолодней прихватите.

Орлы вихрем понеслись в базарную толчею и быстрехонько вернулись с добычей — грудой любимых мяо. ных горячих пирожков и тремя бутылками не менее любимого лимонада. Елизарыч вывесил на черной стороне своего фото ящика белую картонку со словом «Обед», и все трое расположились на расписанном под мраморную парковую скамью деревянном диване.

Рядом, на таком же «мраморном» полукружии, которое служило краем бассейна, когда были желающие сниматься «при плавающих лебедях», уселись две тетки, решившие переждать обед в пятиминутке и занять первую очередь.

Дружки в упоении расправлялись с пирожками и лимонадом, и им было совсем не до теток с их разговорами. Но вдруг Алешка чуть не подавился, насторожил уши и с полным ртом стал показывать Андрейке через плечо пальцем на непрошеных соседок.

Одна из них, понизив голос, сообщала другой:

— В народе-то слух идет: ведьма намедни прилетала.

— Ну?!

— И прямо-те, милая ты моя, хлоп на мостовую против гарнизонного штабу. Помело вверх подняла, а на нем флаг ихний, только в лоскут весь драный. — И дале чо же?

— На мостовой-то в рост, ровно солдат, вытянулась и к подъезду. Часовые ей штыки навстречу: «Ку-ды, бабка? Пропуск давай».— «А я,— говорит,— с фронту. К вашему начальству с победным донесением». Ну, те — свое: «Ничо не знаем, пропуск предъяви!» А она па них одним-то своим глазом ка-ак глянула, часовые враз прысь в стороны. Ведьма-то на крыльцо и прямо к главному енералу. Тык ему в бороду помелом с драным флагом. Того сразу-то икота взяла, а потом бац — и врастяжку. Шесть докторов до сей поры отхаживают.

— Страх-то какой, батюшки! Только врут, поди? - Врут не врут, а зря говорить не будут.

Алешка не вытерпел и забормотал, как индюк с набитым зобом:

— Вот чепухи нагородили — не пролезешь! И откуда про помело выдумали, когда мы с тобой его и не со-бир...

Но тут друг показал ему кулак и заткнул рот половинкой пирога. От глазастого Елизарыча эта сценка не укрылась, но он сразу ничего не сказал, а только прищурился. Потом приподнялся и повернулся к теткам-колотовкам.

— Ежели у вас, голубки-сударушки, на базаре еще какое заделье есть, сходите. Потому как раньше чем через час на вашу распрекрасную наружность объектив нацелить не смогу. Кое-что в аппарате подправить надо. А насчет очереди не тревожьтесь, за вами первая и останется.

Голубки-сударушки заворковали слова благодарности и спорхнули с края «мраморного бассейна». Ели-зарыч сел на место, доел пирожки, вытер масленые пальцы, закурил и не спеша выпустил из ноздрей две струи дыма:

— М-да! Об этой самой ведьме по всему базару второй уж день гул идет.

Андрейка недоверчиво посмотрел на него. — А вы что, поверили?

— Тут вопрос не во мне, а в другом. — В чем?

— В том, что зачем тебе надо было Алексею- пирожный кляп в рот толкать, когда у него, почитай, и так полный был, и кулаком грозить? И еще одчя есть: когда и куда она к вам на знакомство прилетала и как вы у нее помело сперли? Ась?

Ребята, словно ужаленные, вскочили на ноги: — Никто не прилетгл! — Никакого помела не видели! Из носа Елизарыча, как из двухтрубного парохода, еще гуще повалил дым:

— А без крути-верти можете? Допивайте-ка лимонад и выкладывайте все начистоту. Этот негатив полного проявления требует.

Деваться было некуда, и друзьям пришлось выложить все. Елизарыч слушал, не перебивая, и только в самом конце потребовал уточнения:

— А как у вас чучело флагом замахало? Андрейка даже обиделся:

— Подумаешь, механика! Кривошип вниз от крестовины, а к нему нитка через два ушка. Как дернешь, так и палка с флагом вверх прыгнет.

— А кривошип где взяли?

—- Дома, конечно. Что вы, батину мастерскую не знаете? Там в углу железяк всяких целая куча.

Елизарыч хорошо знал полутемную пристройку в доме Тимофея Максимовича, которую хозяин просто называл- боковушкой, а Андрейка величал мастерской. Пристройка и впрямь была похожа на маленькую мастерскую: верстак, тисы, наборы столярных и слесарных инструментов, развешанных и разложенных в строгом порядке, и даже небольшой токарный станок с ножным приводом, как у точильщиков.

В боковушке Тимофей Максимович в свободные от работы часы просто так, для души, строгал и точил, клепал и паял. Но всегда нужное для дома или для соседей и друзей. Андрейка, сколько помнит себя, столько помнит мастерскую. Недаром, как рассказывает мать, отцовские приятели посмеивались: «Сын-то еще е люльке, а Тимофей ему заместо соски рашпиль сует». Трехлетний Андрейка орал в полный голос, если его не пускали помогать бате. Около верстака в боковушке сиживали не только сын, усердно скребущий наждачной бумагой ржавчину с какой-нибудь железки, но бывали и взрослые — те, кому надо было поговорить с хозяином один на один, без свидетелей. Сиживал у вер-стака и Елизарыч. И подолгу. И теперь, при упоминании «мастерской», он вы

тащил из пачки с красивой картинкой «Тройка» еще одну папиросу, но не стал ее прижигать, а начал медленно разминать.

— Значит, отцовское обучение вспомнил? В одном месте науку проходили, только я не по механической части. Из той самой боковушки Тимофей-то Максимович мне через тыщу, может, стрелок путевых да-але-кий семафор показал. Потому как у каждого человека свой семафор должен быть. Вот гляжу я на вас и думаю: ваши-то семафоры совсем близко стоят, а что из каждого в будущности станет?

Ребята удивились. Они ждали от Елизарыча совсем другого «проявления» — суровой нотации. А он, будто не заметив их удивленных глаз, продолжал:

— Вот вы про выручальщика своего Мишку-негра рассказывали, так он, хоть сейчас и всяким белякам сапоги чистит, может, профессором по географии будет. А вы?

Ребята было прыснули в кулаки: Мишка — профессор! А потом и задумались.

Елизарыч еще повертел папироску в пальцах, для чего-то с прищуркой посмотрел сперва в ее мундштук, потом в набитую табаком часть.

— Взять хоть Алешу. Характер, вроде, что надо. Смел. На руку твердый, и глаз остер, не зря в метка-чах бабочных ходит. Коней до полусмерти любит. Сам прямо-те в мировую революцию рвется, флаги кол-чаковские рушит. Только одно покуда в разум не возьмет: охлюпкой, без упористого седла, далеко не ускачешь. Иль про тебя, Андрей, разговор повести: тоже всем берешь и опять к разной технике-механике тягу чуть не с пеленок заимел, а... купоросу в тебе еще не один фунт с гаком. А может, пора вам подумать, как бы поменьше стрелочников беспокоить и короче к своим семафорам выйти. Ась?

Андрейка над вопросом Елизарыча даже и задумы ваться не стал.

— Я давно решил: шофером буду!

Перед Алешкой вопрос «кем быть?» возник впервые. Он никогда над ним еще не задумывался. Жил себе и жил. Но тут отставать от Андрейки было никак нельзя.

Внезапно вспомнив про свое недавнее вранье об отце и дедушке, Алешка выпалил:

— А я жокеем на ипподроме. Ка-ак понаддам — . пыль сзади из-под копыт завихрится. Пускай тогда Андрейка попробует обгонит. И... еще хочу революционером стать. Не охлюпкой, а настоящим. Чтобы за народ. Чтобы никого не пороли и не били.

Андрейка вскипел:

— Революционером и я не хуже тебя буду. А насчет обгонок — заткнись! Автомобиль по сорок верст за один час пробегает, так что пыль не мне, а тебе со своим бегунцом...

« Елизарыч не дал Андрейке все выпалить.